仁祖(インジョ)は朝鮮王朝第16代国王で、クーデター「仁祖反正」で即位し、明との関係を重視する一方で清との二度の戦乱に翻弄された王です。

親子関係、側室との関係、後継争いなど、家系図を通して見るとその人物像がより立体的に見えてきます。

本記事では、仁祖の家系図・王妃や側室・子供たちとの関係、評価、登場するドラマ作品などを整理し、史実と時代劇の両面からわかりやすく解説します。

仁祖とはどんな王?|家系図から見る朝鮮王朝の転換点

仁祖は本来、王位継承とは縁遠い“庶孫”でしたが、西人派による政変「仁祖反正」をきっかけに擁立され、朝鮮王朝においても特異な形で即位した王となりました。

王位から遠い立場にいた「庶孫」の即位劇

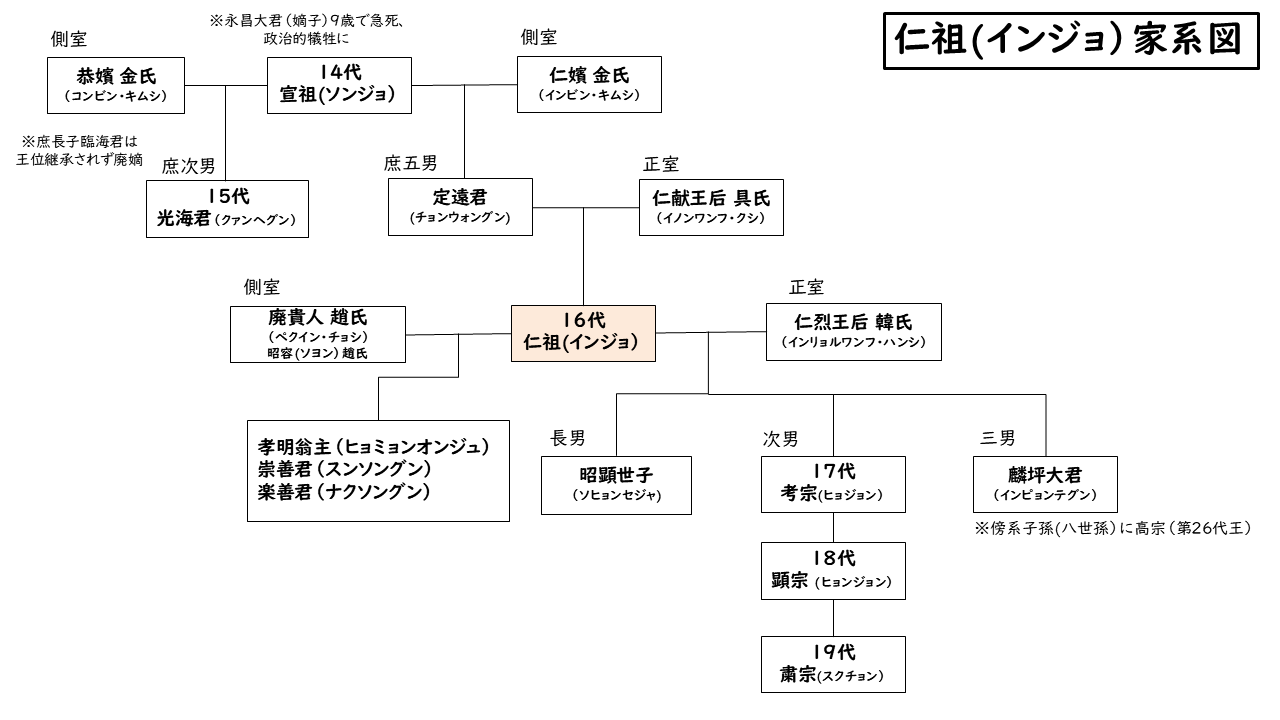

仁祖(インジョ)は第14代王・宣祖の孫ですが、その立場は“庶孫”──つまり側室の血筋。 王統からは大きく離れており、通常であれば即位の可能性は極めて低い位置にいました。

それでも仁祖は1623年、西人派によるクーデター「仁祖反正」によって、光海君を廃して即位。 この例外的な即位こそが、彼の人物像と治世を語る上での最大のキーポイントなのです。

【仁祖 家系図】祖父・宣祖から続く血統とその背景

| 系譜関係 | 人物(読み方) |

|---|---|

| 祖父 | 宣祖(ソンジョ/第14代王) |

| 父 | 定遠君 李琈(チョンウォングン イ・ブ/のちの元宗) |

| 母 | 仁献王后 具氏(イノンワンフ ク・シ/具思孟の娘) |

| 伯父 | 光海君(クァンヘグン/第15代王) |

| 弟 | 綾原大君(ヌンウォンデグン) 綾昌大君(ヌンチャンデグン) 綾豊君(ヌンプンデグン/夭折) |

※仁祖の即位後、父は「元宗」、母は「仁献王后」として追尊され、王家の正統性が補強された。

※弟・綾昌大君は光海君に謀反の罪で自害。仁祖の“光海君への恨み”の引き金に。

仁祖の基本プロフィール

| 項目 | 内容 |

| 名前(諱) | 李倧(イ・ジョン) |

| 即位名 | 仁祖(インジョ) |

| 生没年 | 1595年12月7日 ~ 1649年6月17日 |

| 在位期間 | 1623年 ~ 1649年 |

| 都城 | 漢陽(現ソウル) |

| 在位の経緯 | 「仁祖反正」により政権交代で即位 |

- 幼名は「天胤」、字は「和伯」、号は「松窓」。

- 生まれたとき赤い光が差したという逸話も。

- 「漢の高祖の再来」と称された記録もあり。

仁祖反正|政変で王位に就いた背景と経緯

「仁祖反正」とは、1623年に西人派が主導したクーデターであり、光海君を廃して仁祖が擁立された政変です。朝鮮王朝における政治体制の転換点として、大きな意味を持ちます。

「仁祖反正」とは?王位継承をめぐる政変の概要

「仁祖反正(インジョバンジョン)」は、第15代王・光海君に対して不満を抱いていた西人派が起こした宮廷クーデターで、1623年3月13日に実行されました。

光海君の中立外交に対し、西人派は明への強い忠誠心を持っており、「親明・反後金」の姿勢を重視。これにより、光海君の政治を“生ぬるい”と批判し、仁祖(綾陽君)を擁立することで政権交代を図りました。

光海君と仁祖の関係|家系と政敵としての対立

| 人物 | 関係 | 特徴 |

|---|---|---|

| 光海君 | 伯父 | 宣祖の次男。中立外交を進めたが、西人派により廃位される。 |

| 仁祖(李倧) | 甥(庶孫) | 宣祖の庶孫。西人派の支持を受け、光海君に代わって即位。 |

仁祖の弟・綾昌大君が光海君の粛清により命を落としたことも、仁祖が西人派に与する理由のひとつであったとされています。

「仁祖反正」がもたらした政治的影響

- 王権の正統性が争点となり、以降の王朝における「正統」への執着が強まる

- 西人派が政権を握り、以後の党争(党派政治)のきっかけとなる

- 明との関係重視から後金(清)との緊張が増し、丙子胡乱へとつながる伏線となった

「仁祖反正」は単なる王の交代ではなく、朝鮮の外交・内政に大きな波をもたらした出来事でした。

仁祖の王妃と後宮|正室・側室一覧とその関係

仁祖は二人の正室と複数の側室を持ち、そこから多くの子女をもうけました。王妃や側室たちとの関係、後継者選びにまつわる人間模様は、朝鮮王室の複雑な力関係を浮き彫りにします。

正室:仁烈王后韓氏の生涯と子供たち

仁烈王后韓氏(インリョルワンフ・ハンシ)は、仁祖の在位以前から連れ添った最初の正室です。清州韓氏の名門出身で、1610年に仁祖と婚姻。王妃としては昭顕世子、孝宗、麟坪大君らを産んでおり、仁祖の子孫による王統の礎を築いた人物です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 氏族 | 清州韓氏 |

| 生年 | 1594年 |

| 死没 | 1635年(42歳没) |

| 子女 | 昭顕世子、孝宗、麟坪大君、龍城大君など |

彼女は穏やかな性格で、仁祖の激しい気質をいさめる存在であったとも伝えられています。

正室:荘烈王后趙氏と後年の影響力

荘烈王后趙氏(チャンニョルワンフ・チョシ)は、仁烈王后の死後に迎えられた2番目の正室です。仁祖との間に子はありませんでしたが、孝宗の継母、さらに顕宗の祖母として長く宮廷に影響力を持ちました。

| 項目 | 内容 |

| 氏族 | 楊州趙氏 |

| 生年 | 1624年 |

| 死没 | 1688年(65歳没) |

| 子女 | なし |

荘烈王后は、王妃というより「王族の母」として王朝後半の安定に寄与した人物ともいえます。

【仁祖 側室】廃貴人趙氏とその波紋

仁祖の側室の中で最も知られるのが、廃貴人趙氏(または昭容趙氏)です。孝明翁主、崇善君、楽善君をもうけた一方で、昭顕世子の死に関与したとされ、孝宗即位後に粛清されました。

- 清の冊封後、仁祖に寵愛された存在

- 王位継承を巡る対立構造の中心人物

- 「悪女」として後世にも語られる

正室・側室の一覧表(まとめ)

| 区分 | 名前 | 氏族・本貫 | 生没年 | 子女 | 備考 |

| 正室 | 仁烈王后 韓氏 | 清州韓氏 | 1594–1636 | 昭顕世子、孝宗、麟坪大君、龍城大君、公主(夭折)、大君2人(夭折) | 最初の正室、王統を築いた人物 |

| 正室 | 荘烈王后 趙氏 | 楊州趙氏 | 1624–1688 | なし | 孝宗の継母、顕宗の祖母として影響力大 |

| 側室 | 廃貴人 趙氏 | 順昌趙氏 | ?–1651 | 孝明翁主、崇善君、楽善君 | 昭顕世子の死に関与の説、1651年に賜死 |

| 側室 | 貴人 張氏 | 徳水張氏 | 1619–1671 | 記録なし | 流産の逸話あり、詳細不明 |

| 側室 | 淑儀 羅氏 | 不明 | 不明 | 記録なし | |

| 側室 | 淑儀 朴氏 | 不明 | 不明 | 記録なし | |

| 側室 | 尚宮 李氏(貞敏) | 不明 | ?–1643 | 記録なし | 廃貴人趙氏に関する粛清事件に関連し賜死 |

| 側室 | 宮人 李氏 | 固城李氏 | 不明 | 記録なし | 文字が読めたため宮人となったが、仁烈王后に嫌われて追放された |

仁祖の正室と側室たちは、それぞれに出自や性格、宮中での立ち位置が異なりながらも、王統の継承や政争に深く関わる存在でした。

とりわけ正室の仁烈王后は後の王である孝宗を産んだ「王統の母」であり、一方で廃貴人趙氏のように寵愛を受けながらも粛清された例もあります。

仁祖の子供たちと王位継承|世子たちの悲劇と後継のゆくえ

仁祖の子供たちは正室・側室を問わず多数誕生しましたが、その後の人生は決して平穏ではありませんでした。王位継承にまつわる葛藤、政争、そして悲劇が連鎖し、朝鮮王朝の命運を大きく左右する存在となっていきます。

昭顕世子|希望と悲劇に揺れた長男

昭顕世子(ソヒョンセジャ)は仁烈王后韓氏との間に生まれた長男であり、幼少期から王世子としての教育を受けて育ちました。聡明で温厚な性格を持ち、儒教的教養とともに政治的な見識にも長けていたと伝えられています。

彼は1636年の丙子胡乱の際、講和の条件として清に人質として送られ、瀋陽や北京で8年間を過ごしました。その間にアダム・シャールら宣教師との交流を通じて西洋の科学や思想に触れ、帰国後はその知識を持ち帰ります。しかしこの革新的な姿勢が、保守的な朝廷と父・仁祖の警戒心を強める結果となりました。

- 西洋文化、天文学、キリスト教などに強い関心

- 清との融和姿勢や文化受容により、父・仁祖と対立

- 1645年、突然の急死(毒殺説が根強い)

昭顕世子の死後、正妃であった愍懐嬪姜氏(ミヌェビンカンシ)も仁祖への呪詛を行ったという罪を着せられて賜死、まだ幼かった三人の息子たちも済州島などへ流刑に処されるという、さらなる悲劇が一家を襲いました。

孝宗|清への復讐を誓った第17代国王

鳳林大君(ポンリムテグン)李淏(イ・ホ、後の孝宗)仁烈王后との間に生まれた次男。昭顕世子の死後、次男である鳳林大君(ポンニムテグン)が世子に冊立され、仁祖の崩御後に即位して第17代国王・孝宗(ヒョジョン)となりました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 鳳林大君(のちの孝宗) |

| 母 | 仁烈王后 韓氏 |

| 在位 | 第17代国王(1649–1659) |

| 備考 | 清に対する北伐を計画したが実現には至らず |

兄・昭顕世子と共に、8年間の長きにわたる人質生活を清で送りました。兄とは異なり、鳳林大君は清に対して強い敵愾心を抱き続け、人質生活を屈辱として耐え忍びました。

兄の死後、父・仁祖によって新たな世子に指名され、仁祖の次の王として1649年に即位します。孝宗となった彼は、清への復讐(北伐)を国是とし、軍備増強に力を注ぎましたが、国際情勢の変化や国内の反対もあり、その計画(北伐論)を実現することはできませんでした。

しかし、その強い意志は、後の朝鮮王朝の対清関係や思想に影響を与え続けました。

孝宗は政治的には誠実かつ節度のある王として評価され、儒教的規範を重んじながら朝廷を安定させた人物でもあります。

麟坪大君とその系統|王統を支えた脇流

麟坪大君(インピョンテグン)は仁烈王后との間に生まれた三男。彼もまた、兄たちに続いて清へ人質として送られるという苦難を経験しました。

帰国後は、王族として兄・孝宗を支え、外交使節として清へ赴くなど、重要な役割を果たしました。彼の血筋は李氏朝鮮末期まで続き、第26代国王・高宗は麟坪大君の直系の子孫にあたります。これは、昭顕世子の系統が断絶したことと対照的です。

- 叔父である綾昌大君の養子となった

- 王位には就かなかったが、朝廷で重要な役割を果たした

- 子孫には、後の第26代国王・高宗(コジョン)が登場

麟坪大君の血統は、朝鮮王朝の末期から大韓帝国時代に至るまで、王統を支える重要な系譜となっており、王朝の“裏の主流”とも言える存在です。

側室の子供たち|王位には就かずとも影響を残す

仁祖の側室である廃貴人趙氏との間には、3人の子が生まれました。彼らは王位継承からは外されたものの、王族としての立場を活かして政治・文化面での活動を行いました。

- 孝明翁主(ヒョミョンオンジュ): 1638年生まれ。洛城尉金世龍に嫁ぎ、夫婦ともに王族として格式ある生活を送りました。1700年に逝去。

- 崇善君(スンソングン): 1639年生まれ。官職を歴任し、地方支配に尽力。品行方正な人物として知られます。

- 楽善君(ナクソングン): 1641年生まれ。文筆に長け、王室内で文化的な役割を担いました。

これらの人物はいずれも即位の可能性を持たないながらも、仁祖の血を引く王族として周辺勢力との関係強化や宗室の安定に貢献しました。

仁祖の子供たちの運命は、単なる家族史ではなく、王権、政治、文化、そして思想のぶつかり合いが凝縮された“王朝の縮図”とも言える複雑な物語を形づくっています。

仁祖の子孫

孝宗の系統

仁祖の次男・孝宗の系統は、朝鮮王朝の中後期における王統の中核を担いました。孝宗の長男である顕宗(ヒョンジョン)は第18代国王として即位し、その息子・粛宗(スクチョン)は第19代国王となります。

さらに、粛宗の長男・景宗(キョンジョン)が第20代国王に、粛宗の孫であり英祖(ヨンジョ)が第21代国王に即位。英祖の曾孫である正祖(チョンジョ)は第22代国王として文化・政治ともに大きな功績を残し、その孫である純祖(スンジョ)が第23代国王となりました。

純祖の孫・憲宗(ホンジョン)が第24代を継いだ後、英祖の庶流にあたる哲宗(チョルジョン)が第25代国王として即位。このように孝宗の直系は8代にわたり朝鮮の王位を継承し続け、王朝の安定を担いました。

昭顕世子と麟坪大君の系統

仁祖の長男・昭顕世子の三人の息子は流刑となり、二人はそこで亡くなりました。生き残った慶安君(キョンアングン)は解放され、二人の息子をもうけました。彼の系統は、臨昌君(イムチャングン)を経て、密豊君(ミルプングン)へと続きました。

仁祖の三男・麟坪大君(インピョンテグン)の家系は王位継承には直接関与しなかったものの、王族として代々続き、第26代国王・高宗(コジョン)を輩出します。高宗は大韓帝国の初代皇帝として即位し、その息子・純宗(スンジョン)は朝鮮王朝最後の王となり、李氏王朝の終焉を迎えることになります。

このように、仁祖の子孫たちはそれぞれの流れの中で王朝の歴史を形作り、最終的には朝鮮から近代国家へと移行する時代を見届ける役割を担いました。

ドラマに描かれた仁祖|韓国時代劇でのキャラクター像

韓国の歴史ドラマや映画では、仁祖はしばしば「迷走する王」「親子確執に苦しむ人物」として描かれます。仁祖の劇的な生涯と、彼が生きた時代の混乱は、現代においても多くの韓国歴史ドラマの格好の題材となっています。

「仁祖」が登場する韓国ドラマ・映画一覧

仁祖は多くの韓国時代劇に登場し、そのたびにさまざまな側面から人物像が描かれています。以下の表は作品や登場傾向をまとめています。

| タイトル | 公開年 | 媒体 | 仁祖の俳優 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 傀儡王 仁祖 | 1986年 | ドラマ | ユ・インチョン | 即位から清への服属まで、仁祖の葛藤と“傀儡王”としての苦悩を描く。イ・ビョンフン監督による初期の重厚作。 |

| ポッサム~愛と運命を盗んだ男~ | 2021年 | ドラマ | イ・ミンジェ | 昭顕世子との親子関係が描かれる |

| 三銃士 | 2014年 | ドラマ | キム・ミョンス | フィクション要素を加えたアクション時代劇 |

| 花たちの戦い~宮廷残酷史~ | 2013年 | ドラマ | イ・ドックァ | 仁祖の時代を背景に、後宮で権力を握った側室たちの戦いが描かれる。仁祖は王としてというより、彼女たちの欲望や陰謀が渦巻く政治劇の中心的背景として存在感を放つ。 |

| 馬医 | 2012年 | ドラマ | ソヌ・ジェドク | 医療ドラマに登場する時代の王として描写 |

| 推奴(チュノ) | 2010年 | ドラマ | キム・ガプス | 奴婢制度と戦乱の時代を象徴する王 |

| イルジメ~一枝梅~ | 2008年 | ドラマ | キム・チャンワン | 民衆視点から描かれる体制の象徴 |

| 王の女 | 2003年 | ドラマ | アン・ホンジン | 宮廷劇の中で描かれる政治的存在 |

| 天命の城(原題:南漢山城) | 2017年 | 映画 | パク・ヘイル | 清への降伏をめぐる葛藤を描く名作 |

| 梟(ふくろう) | 2022年 | 映画 | ユ・ヘジン | 昭顕世子の死をめぐる政治的サスペンス |

以下では、特に仁祖の描写が印象的だった代表的な作品をいくつかピックアップし、その人物像の違いを解説します。善良な王として描かれる作品もあれば、時代の苦しみに翻弄される複雑な人物として描かれることもあります。

作品別に見る「仁祖」の描かれ方

『傀儡王 仁祖』(1986年)

タイトルどおり、仁祖が主人公の重厚な歴史劇。西人派による擁立、清との関係悪化、そして王としての孤立と屈辱を真正面から描きます。王位にありながら実権を持てない「傀儡」としての仁祖像が強調されており、近年の作品とは異なる演出とともに、じっくりと政治劇が展開されます。

『天命の城(原題:南漢山城)』(映画・2017年)

清への降伏を前に揺れる王の内面を重厚に描写。民を思い、理想と現実の狭間で苦しむ“孤独な王”としての仁祖像が印象的です。視聴後には、彼がなぜ決断できなかったのかを考えさせられます。清への降伏を前に揺れる王の内面を重厚に描写。民を思い、理想と現実の狭間で苦しむ“孤独な王”としての仁祖像が印象的です。

『ポッサム~愛と運命を盗んだ男~』(2021年)

物語の中で仁祖は疑い深く孤立した王として描かれ、特に昭顕世子との親子の溝が感情的な核となっています。家庭と政治が交錯するドラマ構造の中で、父としての葛藤が浮き彫りになります。物語の中で仁祖は疑い深く孤立した王として描かれ、特に昭顕世子との親子の溝が感情的な核となっています。家庭と政治が交錯するドラマ構造の中で、父としての葛藤が浮き彫りになります。

『梟(ふくろう)』(映画・2022年)

主人公ではないものの、仁祖は息子の死の真相に揺れる“追い詰められた王”として強い存在感を放ちます。政治的疑心、王としての孤独、父としての苦悩が静かに描かれています。主人公ではないものの、仁祖は息子の死の真相に揺れる“追い詰められた王”として強い存在感を放ちます。政治的疑心、王としての孤独、父としての苦悩が静かに描かれています。

仁祖と昭顕世子の確執はなぜ描かれる?

昭顕世子は清での人質経験から西洋的な思想を持ち帰り、父・仁祖と対立したとされます。これは親子の対立というドラマ的な題材として非常に魅力的な要素です。

- 昭顕世子は進歩的・開明的な存在として描かれることが多い

- 仁祖は保守的で疑り深く、息子を警戒した父として描かれがち

- ドラマではこの対立が「悲劇の親子」として物語の軸にされる

特に『ポッサム』や『南漢山城』では、この父子の対立を丁寧に描いており、視聴者に深い印象を与えています。

こうした「父子の確執」は韓国時代劇で定番のテーマでもあり、仁祖と昭顕世子のように、政治と感情の間で揺れる親子の物語は他にも多く描かれています。

- 英祖と思悼世子(『イ・サン』『秘密の扉』など)…父の厳格さと息子の苦悩がぶつかる、韓国史上最大の親子悲劇。

- 成宗と燕山君(『王と妃』『王の男』など)…母の死にまつわるトラウマが息子を暴君へと変貌させる。

仁祖と昭顕世子の物語も、こうした「王である前に父であることの苦悩」を描いたテーマとして、数多くの作品に繰り返し取り上げられています。

仁祖の最期・死因は?|“無能王”から“悲運の王”へ再評価の流れ

仁祖は朝鮮王朝の大きな転換点に立たされた王であり、戦乱や屈辱外交だけでなく、最期の姿や後世の評価においても議論が多い人物です。その実像を簡潔に整理します。

清への降伏と三跪九叩頭の礼|仁祖と朝鮮王朝の屈辱

仁祖は丙子胡乱(1636年〜1637年)の末、清に降伏し、三跪九叩頭(さんききゅうこうとう)の礼をもって服従を誓いました。これは朝鮮王朝にとって前例のない屈辱であり、「仁祖=土下座した王」という象徴的なイメージが今も語られています。

三跪九叩頭の礼とは?

三跪九叩頭の礼とは、清の皇帝に対する最高レベルの服従儀礼。

- 「三跪」=3回ひざまずく

- 「九叩頭」=9回頭を地に打ちつける

仁祖がこの礼を行ったことは、朝鮮が清の冊封国になった象徴的な出来事であり、映画『天命の城』(原題:南漢山城)でも重要なシーンとして描かれています。

昭顕世子の死と仁祖の晩年|“父子の断絶”が招いた影

丙子胡乱後、人質として清に送られた昭顕世子は、8年後に帰国。しかし西洋文化に理解を示す姿勢が仁祖と対立を深め、1645年に急死。毒殺説もあり、父子の確執は今も多くのドラマや映画の題材となっています。

その後の仁祖は精神的にも衰え、政治的にも孤立。1649年に病で崩御しましたが、王としての晩年は“敗戦と疑心”に満ちたものでした。

仁祖の評価|“無能王”と“悲運の王”のあいだで

歴史的には「外交の失敗」「清への屈服」から“無能王”と呼ばれてきた仁祖。しかし近年では、国際情勢の複雑さ、王権の弱体化、派閥政治の激しさなどから、“悲運の王”として再評価する視点も広がっています。

ドラマで繰り返し描かれる仁祖の姿は、単なる失敗者ではなく、時代の荒波にもまれた人間らしい王としての魅力があるからかもしれません。

まとめ|仁祖とはどんな王だったのか?家系図とドラマから見える人物像

仁祖は朝鮮王朝第16代国王であり、本来は王位から遠い立場にありながらクーデターで即位した特異な存在です。明との親交を重視した外交方針が清との二度の戦乱(丁卯胡乱・丙子胡乱)を招き、最終的には清の冊封体制を受け入れざるを得なくなりました。

家系図をひもとくと、彼の王妃・側室たちとの関係や子供たちの運命には、王権の不安定さと後継争いの複雑さが表れています。昭顕世子との親子関係、孝宗への継承、麟坪大君の血筋が高宗へとつながる系譜など、王朝の命運と血筋のドラマが重なります。

ドラマ作品でも仁祖はたびたび描かれ、政治的に迷走する王、親子関係に悩む王として、感情的・人間的な側面に焦点が当てられています。