朝鮮王朝22代王・正祖(チョンジョ/イ・サン)は、「理想的な名君」として今も語り継がれる歴史的人物です。

その人物像や政治姿勢、さらには複雑な家系図や側室との関係まで、正祖には多くの興味深いエピソードが詰まっています。

近年では、韓国時代劇ドラマ『イ・サン』『赤い袖先』などで彼の物語が描かれ、日本の視聴者にも広く知られる存在となりました。

ドラマを観て「正祖ってどんな人?」「側室・宜嬪成氏との関係は?」「実の父・思悼世子との絆とは?」と気になった方も多いのではないでしょうか。

本記事では、正祖の家系図や人物像、登場するドラマでの描かれ方についてわかりやすく解説します。

正祖(イ・サン)とは?朝鮮王朝22代王の人物像

朝鮮王朝第22代王・正祖(チョンジョ)は、朝鮮王朝の中でも特に“理想的な王”と呼ばれる人物です。

在位期間は1776年〜1800年。父・思悼世子(サドセジャ)の悲劇を乗り越え、政治・文化・学問すべてにおいてバランスのとれた統治を行いました。

知識人や庶民の声を重んじた姿勢から「民を思う王」としても知られ、近年の韓国ドラマ『イ・サン』『赤い袖先』を通じて、日本でも注目される存在となっています。

イ・サンと呼ばれる理由とは?

「イ・サン」とは、正祖の本名=李祘(イ・サン)のこと。

2007年放送のドラマ『イ・サン』では、王になる前の青年時代のイ・サンが主人公。

厳しい宮廷内での権力争いや、父の死に関わる重い宿命と向き合いながら、自分の信念を貫こうとする王として描かれました。

また、『赤い袖先』では即位後の正祖と側室・宜嬪成氏との関係に焦点が当てられ、“王としての顔”と“ひとりの人間としての弱さ”の両面を持つ存在として描かれています。

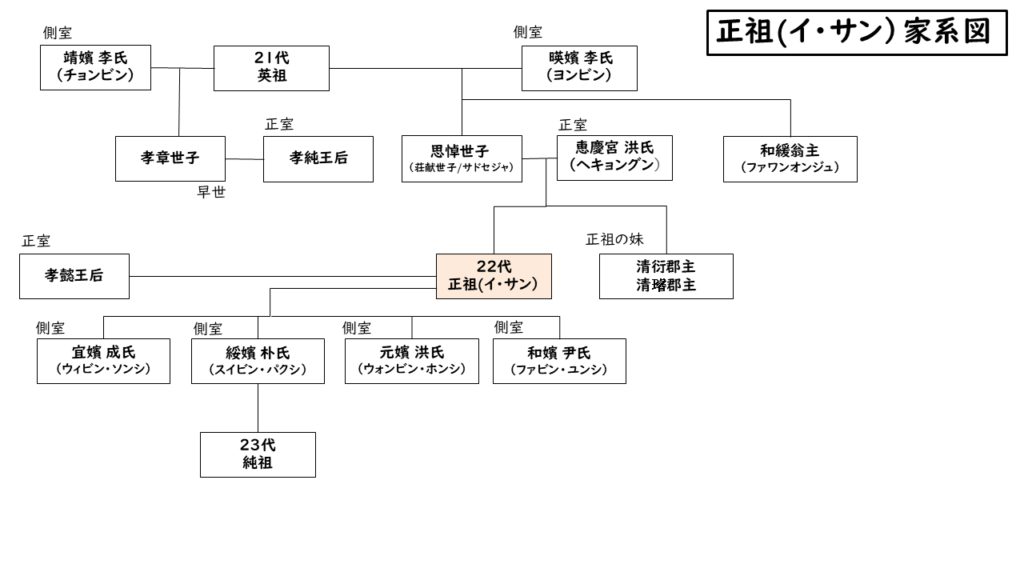

正祖の家系図|英祖・思悼世子・純祖までを図解で紹介

正祖(チョンジョ/イ・サン)は、朝鮮王朝の中でも複雑な血筋と政治的背景を持つ王のひとりです。

彼の人物像を深く理解するためには、祖父・英祖、父・思悼世子、そして息子・純祖との関係をたどることが欠かせません。

祖父・英祖(ヨンジョ)と父・思悼世子(サドセジャ)の確執と悲劇

正祖の祖父である英祖は、第21代王として長く在位し、理知的な名君とされています。その次男が、正祖の実父である思悼世子(イ・ソン)です。

思悼世子は王世子として育てられましたが、精神的な不安定さや党争に巻き込まれた結果、祖父・英祖の命によって「米びつの中に閉じ込められて餓死させられる」という悲劇に見舞われました(通称:米びつ事件)。

このとき、正祖はまだ11歳。父の死は、少年であった彼に深い影を落としました。

養父・孝章世子(コジャンセジャ)との関係|政治的な“名目上の父”

実父・思悼世子が逆臣として処刑されたことから、正祖がそのまま王位を継ぐには障害がありました。政治的配慮のもと、名目上は祖父・英祖の長男孝章世子(イ・ハン)の養子とされました。

孝章世子は早世しており、子もいなかったため、この措置は完全に「形式的な継承ルートの構築」でした。正祖は後に、「自分は思悼世子の息子である」と明言し、父の名誉を回復させようと尽力します。

実母・恵慶宮 洪氏(ヘキョングン・ホンシ)と支えた人物

正祖の実母は、思悼世子の正室である恵慶宮 洪氏です。

彼女は後に『恨中録(ハンジュンロク)』(別名:閑中録・泣血録)を著し、王宮の実情や夫・思悼世子の無念を記録しました。

また、正祖の即位を支えた重要人物として、側近ホン・グギョン(洪国栄)です。

洪国栄は正祖が世孫だった時代から側近として仕え、正祖の即位に大きく貢献しました。彼は正祖の父・荘献世子が非業の死を遂げた後、正祖を守り抜き、政敵から彼を支える重要な役割を果たしました。

本貫は豊山洪氏で、正祖の母・恵慶宮洪氏とは遠縁にあたります。

子ども時代の正祖と即位までの経緯

正祖は、1735年に生まれた英祖の孫(父・思悼世子の子)であり、父の死後は「世孫(セソン)=王位継承予定者」として慎重に育てられました。

しかし、父が“逆臣”として処刑された後も、正祖が世継ぎとしてその地位を守り続けることは、政治的にも極めて難しい立場でした。そのため、祖父・英祖の庇護のもと、極めて慎重に振る舞うことを余儀なくされます。

英祖が長命を保ったため、正祖が即位したのは英祖の死後(1776年)。このとき、正祖は25歳で朝鮮王朝第22代王に即位します。

息子・純祖(スンジョ)へと続く系譜

正祖には複数の側室がいましたが、その中で綏嬪 朴氏(スイビン・パクシ)との間に生まれたのが、のちの第23代王・純祖(スンジョ)です。

純祖は政治的に孝懿王后(キムシ)の養子とされ、名目上の継承体制が整えられました。ここにもまた、王家の「名目」と「実情」のすれ違いが表れています。

正祖の王妃・側室・子どもたち

正祖(チョンジョ/イ・サン)は、改革派の名君であると同時に、複数の妃嬪(王妃・側室)と家族関係を築いた王でもあります。

この章では、正室や側室たちの背景と役割、そして王位を継いだ子どもたちについて紹介します。

正室・孝懿王后(金氏)

正祖の正室は、孝懿王后(ヒョウィ・ワンフ) 金氏(キムシ)で9歳で婚姻しました。

彼女は名門・清原府院君 金時黙(キム・シモク)の娘として王宮に入り、王妃として迎えられました。

王妃として宮廷内の秩序を保ち、儒教的価値観に基づく模範的な妻とされました。

しかし、正祖との間に子供は生まれませんでした。そのため、側室・綏嬪朴氏が産んだ純祖(スンジョ)を養子として迎え入れ、王位継承を支えました。

正祖の側室たち4人の存在と役割

正祖には側室(嬪)が4人いました。

宜嬪 成氏(ウィビン・ソンシ)|正祖に最も愛された側室

正祖がもっとも深く寵愛したとされるのが、宜嬪 成氏(ウィビン・ソンシ)です。

もとは宮中で女官として働いており、正祖の母・恵慶宮 洪氏(ヘギョングン・ホンシ)に仕えていました。

その後、正祖の寵愛を受け、1782年に長男・文孝世子(ムンヒョセジャ)を出産。これを機に「宜嬪(ウィビン)」の称号を与えられます。

しかし、1786年にわずか33歳で亡くなり、彼女自身も文孝世子も長く生きることはできませんでした。

📺 近年の韓国ドラマ『赤い袖先』では、この成氏がヒロインとして描かれ、正祖との“身分を越えた愛”が多くの視聴者の共感を呼びました。

綏嬪 朴氏(スイビン・パクシ)

正祖の実質的な後継者を産んだのが、綏嬪 朴氏(スビン・パクシ)です。

彼女は1787年に後宮入りし、1790年に純祖(スンジョ)を出産。純祖は後に第23代王として即位します。

性格は慎ましく礼儀正しく、王室内でも安定した立場を築いたとされています。

正室・孝懿王后に子がいなかったため、儀礼上は彼女の養子とされましたが、生母として実質的に王統を継承した功労者で、晩年に「顯穆綏妃(ヒョンモク・スイビ)」の称号を追贈されています。

元嬪 洪氏(ウォンビン・ホンシ)

元嬪 洪氏(ウォンビン・ホンシ)は、正祖の側近である洪国栄(ホン・グギョン)の妹です。

1778年、わずか12歳で後宮入りしましたが、翌年に病で13歳の若さで亡くなっています。

非常に短い在宮期間であり、子どもはおらず、政治的な影響も最小限だったと考えられています。

和嬪 尹氏(ファビン・ユンシ)

和嬪 尹氏(ファビン・ユンシ)は、元嬪 洪氏の死後に後宮入りした人物です。

長寿でしたが、正祖との間に子どもはおらず、宮廷における政治的影響は比較的小さいとされています。

側室一覧まとめ

| 側室名 | 子ども | 備考 |

|---|---|---|

| 宜嬪 成氏 | 文孝世子、王女(早世) | 正祖の寵愛を受けた側室。『赤い袖先』のヒロインとしても描かれる |

| 綏嬪 朴氏 | 純祖、淑善翁主 | 王位継承者 純祖を産んだ実母。礼儀正しい賢妃とされる |

| 元嬪 洪氏 | なし | 洪国栄の妹。13歳で病死 |

| 和嬪 尹氏 | なし | 晩年まで宮中にとどまり長寿 |

正祖の子どもたち

正祖(イ・サン)には、複数の側室との間に子どもが生まれました。

しかし、成長して成人に達したのはごくわずかです。

以下は、正祖(イ・サン)とその正室・側室との間に生まれた子どもたちの関係になります。

文孝世子(ムンヒョセジャ)|宜嬪 成氏の長男・正祖の長男(1782年生〜1786年没)

母は宜嬪 成氏(ウィビン・ソンシ)。正祖にとって最初の息子であり、大きな期待を背負っていましたが、わずか4歳で早世しました。

正祖は彼の成長を強く願っており、その死に深く心を痛めたと伝わっています。

なお、母・成氏も同じ年に亡くなっており、正祖にとっては最愛の側室と子を同時に失うという大きな悲劇となりました。

純祖(スンジョ)|第23代国王・正祖の次男(1790年生〜1834年没)

母は綏嬪 朴氏(スイビン・パクシ)。

正室・孝懿王后(金氏)との間に子がなかったため、儀礼上は彼女の養子とされました。

純祖は1790年に誕生し、正祖の死後すぐに即位。

以後、朝鮮王朝第23代王として政務を行いましたが、彼の治世は外戚の安東金氏による勢道政治に大きく左右されました。

淑善翁主(スクソン・オンジュ)|正祖の娘・文化人としても活躍(1793年生〜1836年没)

母は綏嬪 朴氏。正祖の実娘としては、唯一、成人まで生きた王女です。

洪顕周に嫁ぎ、王女でありながらも「女流茶人」としても知られ、文化的な活動も評価されています。

正祖の子どもたち一覧

| 立場 | 母 | 子ども | 備考 |

|---|---|---|---|

| 正室 | 孝懿王后 金氏 (ヒョイワンフ キムシ) | なし | 子どもは授からず。純祖を名目上の養子とした |

| 側室 | 宜嬪 成氏 (ウィビン ソンシ) | 文孝世子(ムンヒョセジャ) | 正祖の長男。早世(4歳) |

| 翁主(名前不詳) | 正祖の娘。1784年誕生、2か月で早世 | ||

| 側室 | 綏嬪 朴氏 (スビン パクシ) | 純祖(スンジョ) | 正祖の次男。王位継承者(第23代王) |

| 淑善翁主(スクソン・オンジュ) | 正祖の娘。女流茶人としても知られる | ||

| 側室 | 元嬪 洪氏 (ウォンビン ホンシ) | なし | 子どもなし。 |

| 側室 | 和嬪 尹氏 (ファビン ユンシ) | なし | 子どもなし。 |

正祖が登場する韓国ドラマ作品

『イ・サン』での正祖|若き理想主義者の成長

2007年から2008年にかけて放送されたドラマ『イ・サン』(MBC)は、正祖の即位前から晩年までを描いた長編歴史ドラマです。

俳優イ・ソジンが青年期からのイ・サン(正祖)を演じ、国王としての成長、政敵との対立、側近たちとの信頼関係などが丁寧に描かれています。

この作品では、正祖の「思悼世子の息子としての苦悩」と「理想国家を目指す改革者としての姿勢」が大きな軸となっており、民の声に耳を傾け、制度を変えようとする民本思想の持ち主として描かれています。

『赤い袖先』でのロマンスと王の孤独

2021年に放送された『赤い袖先』(MBC)は、正祖とその側室・宜嬪 成氏(ソン・ドクイム)との恋愛を中心に描いたドラマです。

2PMのジュノが正祖役を演じ、冷静かつ孤高な王としての姿と、心の奥に秘めた愛情との間で揺れる姿が印象的でした。

この作品では、政治的な葛藤よりも「人間としての正祖」の一面に焦点が当てられています。

女官であった成氏との恋愛、そして王の寂しさが、叙情的かつ繊細に描かれています。

王の涙 -イ・サンの決断-(映画)

2014年公開、主演ヒョンビン(イ・サン役)。

正祖が王として経験した重要な決断や政治的な葛藤を描いた映画作品。

父・思悼世子の悲劇を乗り越え、祖父・英祖から受け継いだ朝廷内の権力構造を変えようとする強い意志を持ち、理想的な改革を目指す賢明な王として描かれています。

正祖の治世と最期|改革を志した名君の苦悩と遺産

正祖(イ・サン)は、朝鮮王朝において「名君」と称される王のひとりです。

彼は父・思悼世子の死という深いトラウマを抱えながらも、理想的な国家を目指して政治改革に取り組みました。一方で、晩年には政治的に孤立し、志半ばでこの世を去ります。

理想国家を目指した政治改革と文化政策

正祖は、既得権に縛られない柔軟な人材登用を行い、実学(現実に即した学問)を重視する政治を進めました。

- 身分制度の見直しにも着手し、奴婢制度の改革に取り組んだ

- 庶子(側室の子)や中人(知識層)出身者の登用にも積極的で、多様な人材を評価

- 学問・文化の振興のため、1776年に奎章閣(けいしょうかく)を設立

- 奎章閣には優秀な文臣たちが集められ、政策立案にも大きく貢献した

- 抄啓文臣制(しょうけいぶんしんせい)という独自の人材評価制度を導入し、能力主義を体現

このような政策は、当時の王としては非常に先進的であり、彼が“開明君主”と呼ばれる理由のひとつとなっています。

水原華城に込めた父への思いと政治的象徴

正祖は、非業の死を遂げた父・思悼世子を追尊し、その墓所を楊州から水原へと移します。

その地に築かれたのが、現在も韓国に残る名城・水原華城(スウォンファソン)です。

- 水原華城は単なる墓守りの城ではなく、「理想的な行政都市」として建設

- 城内には行宮(王の離宮)も設けられ、実際に正祖は何度も訪問

- 市場・交通・軍事の整備が施され、近代都市計画の先駆けとも言われている

- 父への敬意と、民を近くに見る“現地主義”の象徴でもあった

このプロジェクトには、建築や兵器技術などの最先端の知見が取り入れられ、正祖の「文化と実務の融合」の象徴ともなっています。

晩年の孤立と正祖の死因の謎

晩年の正祖は、長年信頼を寄せた側近・洪国栄(ホン・グギョン)の失脚をきっかけに、政敵からの圧力にさらされていきます。

とくに老論派との対立が再燃し、次第に政治的な孤立を深めていきました。

1796年以降は体調の悪化も重なり、1800年、49歳でこの世を去ります。

その死をめぐっては、当時から「毒殺説」も囁かれていましたが、現在では敗血症や脳卒中による病死が有力とする説もあります。

- 側近の粛清と老論派の復権

- 毒殺説と病死説が並存する未解決の死因

- 王位は次男・純祖が継承し、外戚・安東金氏による勢道政治の時代へ

正祖の死とともに、彼が築こうとした理想的な改革も失速し、朝鮮王朝はふたたび保守派が主導する時代に戻っていきます。

正祖の家系図まとめ

朝鮮王朝第22代王・正祖(イ・サン)は、父・思悼世子の悲劇を乗り越え、民を思い、改革を志した“理想の君主”とされています。

彼の治世には、奴婢制度改革や奎章閣の設立、実学派の登用、水原華城の建設など、政治・文化両面での功績が多数残されています。

一方で、信頼した側近の失脚や政敵との対立、晩年の孤立など、決して平坦ではない道のりでもありました。